01/12/21

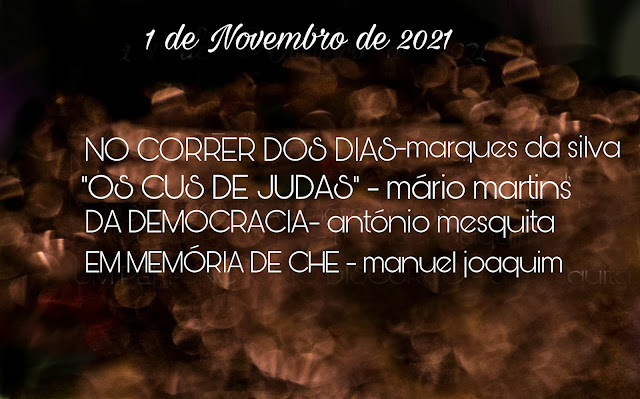

NO CORRER DOS DIAS

O dia é composto de silêncios que raramente escutamos, perdidos que estamos na ânsia de alcançarmos um destino que desconhecemos e é composto quase sempre de nada. É assim, nessa pressa quotidiana, no correr dos dias, que não detectamos as mensagens que nos deixam os momentos de silêncio. Mas aquele que nos chega pela tarde, quando a jornada diurna se aproxima do fim, nessa hora dos «mágicos cansaços» de que nos falou a poetisa alentejana, é o mais profundo dos silêncios, aquele que nos permite navegar nos sonhos, fechar os olhos e ver tudo o que desejamos, que penetra no mais íntimo do nosso ser e nos deixa nessa penumbra de bem-estar onde mora o que entendemos por felicidade. Naquele dia longínquo, de um tempo já perdido, sentados na margem direita do rio Panj que na Primavera desce dos Himalaias em torrentes caudalosas, atravessando o vale de Badakhshan, entre as montanhas Pamir e a cordilheira do Hindu Kush, sentimos chegar esse momento estimulador. Descia como uma anestesia suave, um bálsamo amenizante. Após percorrer cem quilómetros, desde a cidade de Tirchit, por uma estrada estonteante acompanhando o curso do rio no sentido inverso à corrente, deixamo-nos enlevar pela leveza da paisagem na cidade de Ishkashim. Do outro lado daquela água de cor irrepetível que descendo das alturas do Pamir, navega para Oeste até ao lago Aral, onde já não deve chegar pela extinção deste, está a cidade afegã do mesmo nome. Interrogamo-nos como podem duas cidades tão gémeas e habitadas ambas pelo povo tadjique, serem tão diversas na sua cultura quotidiana, não a que emana da história, mas a que é imposta por quem domina o poder. Do lado onde deixo o pensamento viajar, as mulheres passam por mim de rosto descoberto e, de certa forma, uma vestimenta que poderíamos dizer, ocidentalizada, se tal palavra cabe neste contexto. Do outro lado, onde não entro, o rosto cobre-se juntamente com o corpo e encerram-se ambos no interior das casas, pois da vida das ruas apenas podem escutar os murmúrios. Uma ponte separa as duas margens, mas a mentalidade religiosa, está separada de tal forma que não há pontes que as possam unir. Apesar da vontade de conhecer recusamo-nos a fazer a travessia daquelas centenas de metros. Cremos que a serenidade aqui encontrada seria perturbada pela intolerância do que, acreditamos, nos iríamos deparar. Em breve a luz nostálgica do entardecer desce as colinas abruptas e transforma a tranquilidade do silêncio num momento de melancolia e recordações. Quando despertamos num lugar remoto, isolado e penetrante, tudo é questionável. Deixamo-nos arrastar quase sem consciência, pelos movimentos lentos que nos envolvem, nos serenam, nos deixam num limbo desconhecido, quase irreal. Tudo é possível acontecer e percebemos que nestes espaços, situações de emergência possuem outra dimensão, tão diferente da que nos habituamos a viver. A rigidez das encostas montanhosas de pedra nua, escavada, solta, não nos acalmam apenas, detêm em nós qualquer ideia de velocidade, de urgência ou de uma exigência que esteja para além do tempo longo. Num primeiro momento o que nos assalta é pensar como é possível viver em tal isolamento e só mais tarde compreendemos que a ansiedade não pode morar onde não pode obter respostas. Para além da ponte situa-se o aeroporto e arrepia pensar nos aviões a descer entre paredes colossais. Quando nos dirigimos para Leste, o vale parece comprimir-se ainda mais, deixando apenas espaço para o rio e para a estrada de terra batida por onde viajamos. As montanhas erguem-se altivas, nos seus mais de três mil metros, atemorizadoras na nudez da sua pedra amarelada como se estivesse suja em alguns recantos e esfarelando-se, com sinais de contínuos desmoronamentos quando as águas revoltas descem dos seus cumes. Sentimos como uma opressão a grandeza da natureza na sua majestade e beleza e temos uma clara percepção da pequenez humana. Apetece parar a cada instante e contemplar, escutar o que surge, na mesma dimensão, como um grito e um sossego. Como se estivéssemos perdidos no universo, sentimos a magnitude do infinito e a leveza de um átomo. E quando o Inverno cobre com camadas sucessivas de um manto branco intenso tudo o que nosso olhar naquele momento abarcava, acreditamos que a diminuição que agora sentimos deve deixar-nos ainda mais mergulhados no nada que podemos ser. E no entanto, num espaço ou noutro aparecem casas isoladas e as interrogações assaltam-nos de novo. Quantos momentos carregados de beleza iludimos quando vivemos no conforto dos grandes espaços urbanos. Na pequena povoação de Darshai abandonamos a estrada ribeirinha e subimos poucos quilómetros até alcançarmos as ruínas da fortaleza que ali se ergueu. A soberba da visão que nos enlaça deixa-nos nesse extremo do espanto, da mudez, do silêncio sem fim. Imobilizados no espaço e no tempo acreditamos em tudo. Não existem impossíveis num lugar assim. O que resta das paredes espessas da fortaleza que vigiava a Rota da Seda, na contraluz da tarde que se esvai, coloca-nos no mundo do mágico e da fantasia. Por instantes a vastidão do que observamos parece tornar-se insustentável à nossa insignificância. Ao fundo, a passagem de Wakhjir, nos seus cinco mil metros cobertos de neve. E volta o silêncio. Com os sentidos paralisados ocorreu-nos à lembrança a viagem de um Verão distante cheio de preocupações e ansiedades. Em determinado momento do percurso escuta-se uma música plena de melancolia e perfeição. Apesar das parecenças percebemos que não era o som de, Para Elisa. Entre a delícia e a curiosidade descobrimos que Beethoven também escreveu o seu Silêncio. E foi esta música que ali, naquele momento, pareceu descer das Montanhas Azuis e inundou o vale de prados verdes nas margens do Panj e penetrou com a profundidade dos momentos únicos na nossa memória. Setenta quilómetros à frente, despedimo-nos deste rio e seguimos em sentido oposto à corrente do Pamir. Insistimos em não penetrar em terra afegã. Continuamos a pensar que o que encontraríamos poderia perturbar a beleza do irrepetível que estávamos a viver. Prosseguimos agora para Norte ao longo da fronteira, contornando os mais de seis mil e quinhentos metros dos cumes imponentes de Karl Marx e Engels à nossa esquerda. Já nada nos surpreendia e apenas uma pergunta sem resposta nos penetrava o pensamento com premência; com um mundo natural de uma formosura tão vasta como pode a humanidade devastar tudo com a sua avareza e opulência obscena?

UMA MULHER EXEMPLAR

Manuel Joaquim

Uma menina nascida numa aldeia, educada pelos pais e avós, vivendo da agricultura e da produção de vinho, num ambiente saudável, frequentou escolas até entrar na universidade para estudar Matemática.

Aí, deparou-se com as lutas

estudantis em crescendo, começou a participar nas reuniões de estudantes e mais

tarde nas RIAS, reuniões interassociações, ao princípio para contestar

legislação repressiva sobre a organização dos estudantes e escolas, depois a

política do regime.

As lutas, a repressão policial, a

resistência, foram experiências que transformaram a rapariguinha numa jovem com

preocupações socais e políticas, num tempo em que as universidades tinham

poucas raparigas.

Foi nessas andanças que encontrou

o seu amado, estudante como ela e que escrevia para um jornal republicano, com

quem casou.

A vida de ambos não foi fácil.

Ele, já militante político, perante a repressão cada vez mais acesa, refugiou-se

no estrangeiro. Ela seguiu-lhe os passos, abandonando os estudos e o apoio da família.

Sozinha, sem experiência, foi de comboio. Teve como companheiros de viagem

emigrantes que procuravam no estrangeiro melhores condições de vida. Ela, bem vestida,

eles, gente de trabalho, com cestas e garrafões, ocupando todos os espaços do

comboio. Os primeiros contactos não foram muito simpáticos. Entretanto, com a

oferta de petiscos e bebida e palavras simpáticas o ambiente alterou-se.

Cigarros e conversa no fundo da carruagem

entre ela e um daqueles homens, muito preocupado com a aproximação da fronteira,

vieram a descobrir que os caminhos de ambos não eram desconhecidos. Ele era

mais um refugiado político que chegou a conhecer o companheiro dela.

Quando chegaram à estação de

destino lá se abraçaram todos.

A nova vida na nova cidade não

foi fácil. Limpezas em casas particulares e apanhar alfinetes num atelier de

costura foram trabalhos que permitiram obter rendimentos.

Tarefas políticas foram

desempenhadas organizadamente. Recolhas de assinaturas de intelectuais para abaixo

assinados a denunciar o regime e as prisões políticas, visitas a outros países

para participar em reuniões e eventos internacionais aconteceram.

Entretanto, o seu companheiro

adoeceu gravemente sem possibilidades de recuperação. Pretendeu regressar ao

seu país, para casa de seus pais, mas a polícia política só permitiu com a

condição de ter uma declaração médica em como estava no final de vida. Sem ele

ter conhecimento, ela conseguiu essa declaração e, nessa condição regressou a

casa dos pais. Veio a falecer no prazo que tinha sido previsto.

A jovem voltou ao país. Depois de

várias dificuldades, restabeleceu as suas relações, o que a levou a ser presa

pela polícia política, sofrendo provocações e torturas do sono durante vários

dias. Ao fim de alguns meses foi solta sem julgamento.

Terminou o seu curso de

Matemática, mas para conseguir colocação no ensino foi um grande problema. Conseguiu

colocação numa escola por decisão do respectivo director que até era

situacionista.

Entretanto reconstituiu família. Com

um professor que era das suas relações antigas das actividades sociais e

políticas, com experiência de repressão e prisões.

A sua actividade política não

terminou. A participar nos processos eleitorais, na formação de organizações de

mulheres, na luta pelo derrube do regime ditatorial que existia no país. O que

veio a acontecer. O regime foi derrubado por um golpe militar que se

transformou numa revolução.

Participou na formação de sindicatos

dos professores, continuou a dar aulas de Matemática, a publicar livros sobre o

ensino da Matemática, a fazer conferências sobre a sua experiência de vida.

Hoje, com mais de oitenta anos de

vida, pelo que diz e pelo que escreve é uma MULHER exemplar.

Bem-haja.

O REAL É VIRTUAL?

“Existe alguma prova de que o mundo é real? Não há qualquer prova de que o seja.”

A ideia, embora extraordinária, não é nova (volta e meia alguém a lança no éter). O que é novo, no sentido de recente, é o conceito de realidade virtual, criado há poucas dezenas de anos e suportado pela invenção e evolução dos computadores, o qual traduz “o uso de alta tecnologia para convencer o usuário de que ele se encontra em outra realidade, provocando o seu envolvimento por completo.” (Pimentel-1995/Wikipédia). E toda a definição de virtual tem como referencial o real; veja-se, por exemplo, o significado de realidade virtual no Dicionário Priberam: “Ambiente de simulação ou recriação do real que resulta da utilização de tecnologia informática interactiva.”. Real que, para o mesmo dicionário, é o “que existe de facto, que tem existência física, palpável, que é relativo a factos ou acontecimentos, que contém a verdade, ou que não é imaginário, artificial, falso, ilusório, (em suma) aquilo que é real é a realidade.”

A conjectura de Le Tellier apela directamente para a epistemologia, quer dizer, para o “ramo da filosofia que se ocupa dos problemas que se relacionam com o conhecimento humano, reflectindo sobre a sua natureza e validade.” (cf. o citado Dicionário). Visto desse exigente patamar, o conceito de real ou de realidade afigura-se bem mais complexo do que o simples significado do dicionário. Tanto é real uma coisa, como é real o modo humano, individualmente diferenciado, de percepcionar a realidade, como são reais os sonhos de cada pessoa. O modo de apreensão do que definimos como real está, para usar uma expressão em voga, confinado aos modos sensorial, cognitivo, intuitivo e imaginativo do ser humano, em cada época. Este é o “nó górdio” do conhecimento: o Homem não pode sair de si próprio para conhecer a essência da Natureza de que é parte recente, impossibilidade que um génio como Pessoa, de forma literariamente admirável, reconhece: “Todo o mistério do mundo desce até ante meus olhos se esculpir em banalidade e rua. Ah, como as coisas quotidianas roçam mistérios por nós! (Livro do Desassossego)”. É esse mistério impenetrável, a um tempo angustiante e desafiador, que tanto acicata no Homem a invenção de deuses como permite, sem risco de categórico desmentido, a negação do real.

Na hipótese de o mundo real ser, afinal, virtual - conceito na essência equivalente à alegoria platónica da caverna -, nada do que existe ou acontece, existe ou acontece de facto, seguindo-se daqui, por exemplo, que não teria ocorrido a recente erupção vulcânica nas Canárias mas unicamente a simulação de uma erupção. A alteração é apenas de ordem semântica, porque, quanto ao resto, o autor deixa-nos descansados ao considerar que “realmente” nada muda. Le Tellier vai, porém, mais longe ao defender que não há prova de que o mundo seja real, colocando ousadamente a inexistência de prova de que o mundo é virtual a par da alegada inexistência de prova de que o mundo é real. O facto de o que chamamos mundo real se nos impõr através da nossa percepção sensorial e cognitiva, e de a hipótese do mundo virtual se basear apenas, como o próprio reconhece, numa “experiência do pensamento”, não parece incomodar o escritor laureado com o Prémio Goncourt 2020. Sobra ainda a questão de saber se nessa “experiência do pensamento” nós também somos virtuais ou se, pelo contrário, encarnamos a única “coisa” real do mundo…

Na esteira do crente que diz: “eu acredito em Deus, agora provem que Ele não existe”, há neste ambiente de suposições radicais, mas estranhas à metodologia científica, uma espécie de inversão do ónus da prova. Em vez de competir aos autores de afirmações ou hipóteses extraordinárias a apresentação dos respectivos elementos de prova, caberia aos outros demonstrar a sua falsidade. Ao contrário, as teorias revolucionárias do heliocentrismo, da gravidade e da mecânica quântica, basearam-se sempre no real ou nas incongruências da sua interpretação, foram devidamente fundamentadas, expostas à crítica dos pares, e comprovadas pela experiência. É, por isso, sempre oportuno recordar a célebre frase de Carl Sagan: “Alegações extraordinárias requerem provas extraordinárias.”.

NB: Artigo baseado na entrevista do autor e não no livro premiado, que não li.

O QUE TEM DE SER...

Goneril, Regan e Cordélia enfrentam semelhante desafio, mas enquanto as primeiras recorrem impudicamente à lisonja, a mais nova responde que não sabe o que dizer. Lear atribui o terço da herança que cabia a Cordélia às outras irmãs e força-a ao exílio.

Em primeiro lugar, surge a pergunta por que é que o velho entrega o poder às filhas e fica tão irado pelo silêncio da mais nova?

A idade pesa e Lear tem um problema de sucessão. Ao longo da peça vamos assistir a várias manifestações da sua senilidade. A "solução" por si encontrada não abona da sua racionalidade, e a zanga com Cordélia apenas revela a sua loucura, por ela ser a filha preferida e por maior ser o desapontamento.

Cordélia segue o rei de França que a aceita sem dote. As duas irmãs depressa revelam o seu carácter e ingratidão, despojando o pai das prerrogativas que se tinha reservado. Os seus cem cavaleiros, acusados de levarem a desordem ao reino, são reduzidos a cinquenta, depois a vinte e cinco e logo a nenhum. Lear renega a sua prole e embrenha-se na paisagem tempestuosa acompanhado de alguns fiéis que se disfarçaram de loucos ou mudaram de identidade para não serem reconhecidos pelo autor do seu exílio.

Regan e Goneril, apesar de filhas ingratas, dum ponto de vista político, estão fundadas na razão: o seu poder, dividido já entre elas, não pode ser ainda desafiado pelo séquito do pai que para elas abdicou.

A situação tem tudo para acabar mal e as consequências dos erros de Lear caem, de facto, sobre a sua cabeça.

Para complicar, o filho bastardo do duque de Gloucester, Edmund, um modelo da sucessão disruptiva, manobra para roubar a herança do filho legítimo, Edgar e seduzir as rainhas irmãs virando-as uma contra a outra. Introduzo aqui uma citação do artigo de Miguel Ramalhete Gomes que foi distribuído no espectáculo do teatro S.João:

"Tanto Regan como Goneril se apresentam como filhas impacientes, mas é Edmund quem surge como um dos filhos terríveis dos Tempos modernos, para usar uma sua caracterização por Peter Sloterdijk (2018: 422). Em "Die schrecklichen Kinder der Neuzeit" (2014), vertido em francês como "Après nous le déluge" (2018). Sloterdijk propõe um entendimento da modernidade como regida por uma lógica de descontinuidade genealógica, em que "enfants terribles" sucessivos rejeitam violentamente pais monstruosos, quebrando cadeias de tradição e opondo a desobediência às condições que acompanham as heranças do passado."

Quando o reino não é mais do que cinzas e caos (recordo aqui as cenas tremendas do "Ran" de Kurosawa, inspirado na peça do vate inglês) é Cordélia que vem trazer o último conforto a Lear, mas para morrer, assassinada por um dos fâmulos de Edmund.

Shakespeare, como se vê, evita-nos o "happy end" dum Lear reconciliado com a "princesa do sal" e a ordem restabelecida no reino. O pior tinha que acontecer, sem esperança. No fundo, o que aqui está em causa é o império da Necessidade que a tragédia grega definiu como sendo a sorte do homem. É por isso que Simone Weil, a filósofa, escolheu esta peça entre as raríssimas obras que podem representar o grito mudo da infelicidade. Os infelizes "não podem contar para isso com os homens de talento, as personalidades, as celebridades, nem mesmo com os génios no sentido em que é comum empregar a palavra génio, cujo uso se confunde com a da palavra talento. Só podem contar com os génios de primeiríssima ordem, o poeta da "Ilíada", Ésquilo, Sófocles, Shakespeare tal como era quando escreveu "Lear", Racine tal como era quando escreveu 'Fedra". Isso não faz um grande número."(*)

(*) SImone Weil, "Écrits de Londres"

01/11/21

NO CORRER DOS DIAS

Quantas vezes cada um de nós, acorda e decide partir, rumo ao horizonte, ao nada ou ao infinito e de vez em quando, esse sem destino, traz-nos de regresso. Assim, atravessei os rios todos, em direcção ao sul, quase sem olhar, sem ver e sem sentir. O rio dos amores, passeio-o na ponte de sempre, baixa, perto do leito quase tocando com as mãos nas terras do paul e fui contando os quilómetros que longo era o dia. O rio grande surgiu majestoso, imenso no seu grande caudal e senti a força das águas arrastando tempos e vontades. Atravessei-o na ponte mais extensa, longa e bela e de seguida deixei-me embalar pelo som que surgia dos campos de além. Acordei cedo quando o sol sorrateiro me chamou de mansinho e vista de cima a serra algarvia, repousava serena com o brilho dos raios solares a beijarem-lhe a face. Arbustos rasteiros, árvores baixas de copa redonda, pois naquela terra onde a nossa estrela sempre está presente, tanto calor, pesa, obrigando a vida a ficar perto do solo. Já não sei o que vi, entre montes e vales, subidas e descidas e rios de água lenta abrindo caminho com a fraqueza das suas levadas. A terra de horizonte aberto estava verde e a beleza da sua aridez era composta agora por um extenso tapete verdejante, como se alguém tivesse pintado a paisagem e no rumo ao norte fui coleccionando castelos, pois também na vida, os homens coleccionam, não só os seus castelos, como as suas muralhas, as suas ameias, as suas torres de menagem. Por fim, o cansaço já pouco deixava ver além do fio negro da estrada, nem o da vida, mas pensando nela, que o fim não tarda e quando o dia já quase não sorria, era apenas uma recordação do seu começo, a ponte mais amada, a mais elegante sobre o rio que nos habituamos a olhar e a sentir, e ali, a meio daquela travessia, onde podemos, ao mesmo tempo, ver o passado e o futuro, abraçando o presente, deixei que o tempo corresse aguardando a noite.

“OS CUS DE JUDAS”

Mário Martins

https://www.fnac.pt/Os-Cus-de-Judas-Edicao-Comemorativa-40-Anos-

“Felizmente que a tropa há-de torná-lo um homem.”

António Lobo Antunes

“Os Cus de Judas”

Nunca o “cagalhão” (cito), esse escandaloso

vocábulo do glossário português que no modo educado até custa pronunciar, devendo

ser dito em voz baixa e contar com a

cumplicidade de quem ouve, nunca tal expressão ou as correlativas “caretas de defecação”

(ibid.) me pareceram tão literárias como nesta dolorosa obra-prima autobiográfica

de António Lobo Antunes que, mais de 40 anos depois, me dispus a ler, mercê de

uma selecção, efectuada em 2016*, dos doze melhores livros de autores

portugueses dos últimos 100 anos.

O pano de fundo é o que, para os prosélitos

de um regime ancilosado, foi a gesta ultramarina, e para a generalidade da

população, a guerra colonial. Através do olhar arguto e culto do oficial médico

António Lobo Antunes no teatro de guerra de Angola, mas em cuja mente do grande

escritor que viria a ser perpassava a angústia de não conseguir escrever os romances

que nela já fervilhavam, é-nos dado o testemunho de uma tragédia que a ausência

de uma justificação moral tornara insuportável.

Os horrores de uma guerra, seja

ela justa ou injusta, são sempre horrores, mas a justificação moral da guerra contra a

loucura nazi, que absolveu todos os sacrifícios e alicerçou a vitória aliada, fez

toda a diferença para o anacronismo e iniquidade de uma guerra colonial que

tornou vão o sacrifício de tantos portugueses, e só poderia terminar, de uma

forma ou de outra, em derrota.

No palco da guerra, com o seu

cortejo de mortes, feridos e estropiados a que o “Doutor” tinha de acudir como

podia, justificando o coro dos “foda-se” e “caralho” (ibid.) nesses momentos

sanguíneos, cruzam-se as recordações da infância, a crónica da vida familiar, até sobrevir um profundo

desencantamento por tudo e por todos, a

começar por si próprio: “O tempo trouxe-nos a sabedoria da incredulidade e do

cinismo (…) e desconfiamos tanto da humanidade como de nós mesmos, por

conhecermos o egoísmo azedo do nosso carácter oculto sob as enganadoras

aparências de um verniz generoso.”

Desencanto pelas relações de

amizade esvaídas ”os amigos afastaram-se a pouco e pouco de mim, incomodados

pelo que consideravam uma ligeireza de sentimentos vizinha da vagabundagem

libertina”, ou por uma Lisboa (que) “mesmo a esta hora (nocturna), é uma cidade

tão desprovida de mistério como uma praia de nudistas”.

No regresso da guerra, uma tia decepcionada

sentencia: “- Estás mais magro. Sempre esperei que a tropa te tornasse um

homem, mas contigo não há nada a fazer.”. A despeito de medir o homem pela largueza

de ombros, talvez vislumbrasse a pertença do sobrinho “à dolorosa classe dos

inquietos tristes, eternamente à espera de uma explosão ou de um milagre”, que

o escritor haveria de confessar n’Os Cus de Judas’.

* Os 12 melhores livros portugueses dos

últimos 100 anos - Revista ESTANTE

DA DEMOCRACIA

EM MEMÓRIA DE CHE GUEVARA

Ernesto Guevara de la Serna, Che Guevara, nasceu em 14 de Junho

de 1928, em Rosário, Argentina. Formou-se em medicina na Universidade de Buenos

Aires e dedicou a sua vida a lutar contra a exploração das multinacionais e em

defesa de uma sociedade melhor. Foi comandante na gloriosa revolução cubana.

Desempenhou cargos políticos importantes no governo saído da revolução,

nas áreas militar, relações internacionais e economia e finanças.

Escreveu sobre processos de libertação, sobre economia e sobre

teoria marxista. Os seus ensaios sobre economia e marxismo são pouco

divulgados. Mas realizam-se cursos e seminários em diversos países,

nomeadamente em Universidades de Espanha sobre as suas obras teóricas.

A vida de Che Guevara tem sido tema de arte, cinema, de fotografia e de muita literatura.

Fez 54 anos que foi capturado pelas tropas bolivianas dirigidas

pela CIA e em 9 de Outubro de 1967 foi executado por fuzilamento. Os seus

restos mortais e de mais seis companheiros de luta foram depositados em 17 de

Outubro de 1997 na cidade de Santa Clara, em Cuba.

A Comissão Regional do Porto Contra o Bloqueio e de Solidariedade com o Povo de Cuba, em 1997, tomou a iniciativa de participar nas homenagens a Che Guevara, editando um álbum com dois desenhos sobre Che Guevara, de Álvaro Siza Vieira, e um texto dedicado a Che Guevara, de José Saramago. O álbum teve a direcção gráfica de Armando Alves.

O lançamento do álbum, que se realizou nos jardins do Pedro Cem,

teve a presença de um dos filhos de Che Guevara, Camilo Guevara. Na sua

passagem pela cidade do Porto, foi recebido pelos Presidentes das Câmaras

Municipais do Porto, Matosinhos e Vila Nova de Gaia, respectivamente Fernando

Gomes, Narciso Miranda e Luís Filipe Menezes.

Para recordar e dar a conhecer, publica-se o álbum.

01/10/21

ASSIM VAMOS

(HENRIQUE MONTEIRO Cartonista, Lisboa)

Realizaram-se no passado

fim-de-semana as eleições autárquicas, depois de tantas ofertas de dinheiro

para as autarquias, através de armas de guerra, bazucas ou metralhadoras,

seguros de saúde gratuitos para as pessoas na velhice carecidas de médicos de família,

transportes públicos gratuitos para os jovens e para as pessoas na terceira idade,

casas de renda acessível para quem não pode pagar, diminuição do IRS,

dinamização do comércio em virtude dos centros urbanos estarem abandonados,

resolução de quase todos os problemas que afectam as pessoas, e depois de uma

campanha da dita comunicação social a despejar sondagens a todo o momento, cada

qual a melhor, que levou alguém a dizer que “eram uma vigarice”, alguns

resultados foram surpreendentes.

Alguns gritam a plenos pulmões

que saíram vitoriosos. Outros assumem derrotas. A seu tempo vamos assistir a

situações curiosas. A contagem de votos e respectivas percentagens mostram que

alguns vitoriosos estão em minoria, tanto nos respectivos órgãos como no apoio

da respectiva população.

Vemos, ouvimos e lemos que a

situação de Portugal é muito boa, o programa de vacinação é o melhor do mundo

e, a pretexto disso, mas é só pretexto, pretendem sanear um almirante para

colocar o outro das vacinas como reconhecimento. O que me parece é que o poder

político está a utilizar pessoas fardadas como produtos descartáveis e isso é

muito perturbador. E a procissão ainda vai no adro. A economia está em

aceleração; o desemprego diminui a olhos vistos, a inflação está sob controlo.

A economia não está conforme nos

pintam. A bazuca, o Plano de Recuperação e Resiliência, não vai resolver os

problemas existentes. A economia portuguesa tem nos últimos vinte anos a mais

baixa taxa de crescimento da EU, uma média de 0,8%. Foi privatizado quase tudo,

bancos, seguros, empresas industriais, transportes, energia, telecomunicações,

resíduos, serviços camarários, agravaram as leis laborais, congelaram salários,

privatizaram uma parte substancial da saúde e do ensino. Era este o caminho

para Portugal crescer, defendido pelas classes dominantes, mas tal não aconteceu.

A galinha dos ovos de ouro estava

no turismo e nas remessas dos emigrantes. Estas satisfizeram durante alguns

anos, particularmente no tempo do fascismo, mas hoje não têm o mesmo peso. O

turismo é o que se sabe.

O desemprego está encoberto, e o

emprego que existe é precário e sem fim à vista, os preços dos bens de consumo

estão a disparar, e de todos os restantes bens, o aumento dos preços da energia

é assustador, para a indústria, para o comércio e serviços e para o consumo

doméstico, mas estamos aliviados com as palavras do ministro do ambiente que

diz que “ a electricidade provavelmente já não vai subir em 2022”(?).

Se não forem tomados outros caminhos Portugal continuará a definhar, para desgraça dos portugueses.

Em 7 de Maio de 2021 realizou-se

no Porto, com grande pompa, a Cimeira Social do Porto, da responsabilidade da

Presidência Portuguesa do Conselho da Europa. Teve uma agenda particularmente

importante, assumindo o “Compromisso Social do Porto”, estabelecendo metas: -“

Taxa de emprego de pelo menos 78% da população da EU; - Pelo menos 60% dos

adultos devem participar anualmente em formação; - Redução do número de pessoas

em risco de exclusão social ou de pobreza em pelo menos 15 milhões de pessoas,

entre as quais 5 milhões de crianças”.

Como é possível a União Europeia,

constituída pelos países mais ricos do planeta, o primeiro mundo, não ter

vergonha de pretender reduzir até 2030 o número de pobres e entre eles 5

milhões de crianças? Quantos pobres existem, quantas crianças estão na situação

de carência?

Cimeiras anteriores já tinham

tomado decisões neste sentido. O que fizeram? Nada! Os jornais e as Televisões não

dizem nada.

As campanhas contra a Republica

Popular da China tem, também, a ver com isto. É que a luta contra a pobreza na

China tem resultados de acordo com os objectivos traçados. Em cada plano são

retirados da pobreza dezenas de milhões de pessoas. Tomar conhecimento sobre o que

se passa na China, particularmente no campo, onde as situações de maior

carência se manifestam, designadamente com a saúde, habitação, educação e

economia é revelador dos caminhos políticos seguidos.

Realizou-se há poucos dias a

Assembleia Geral das Nações Unidas com muitas intervenções de dirigentes

mundiais. O Secretário-geral, que conhecemos, alertou para os perigos da

guerra. E teve razão. Mas podia alertar para muitas mais coisas mas, por interesse,

omitiu-as. Teve a oportunidade de falar sobre o Brasil, pois esteve o próprio

Bolsonaro. Não é o problema das vacinas, mas é o problema de mais de 100.000

crianças órfãos e mais de 6.000 militares colocados no aparelho de estado. Já

houve golpe de estado? Sérgio Trefaut, realizador do filme "Paraíso", publicou um

artigo muito elucidativo sobre a situação no Brasil, no jornal Público, de 20

de Setembro passado.

Com o falecimento do Presidente

Jorge Sampaio, soube-se que o Secretário-geral, em determinada cerimónia onde

estava com Jorge Sampaio, evitou cumprimentar Fidel Castro. Provavelmente por

interesse, para não se comprometer e não criar dificuldades a quem o colocou a Secretário-geral,

com a graça jesuítica.

Mas o que ele está a observar e a

preocupá-lo são as contradições imperialistas que estão em pleno

desenvolvimento. É a China, é a Rússia, é a Bielorrússia, é o Afeganistão, é a

Coreia, é a América do Sul, são as contradições dentro da União Europeia com a

tentativa de formação de novas organizações militares, com órgãos em luta com acções

em tribunal com o pedido de expulsão de Hungria, é a situação interna nos

Estados Unidos.

É a França a pedir para não se confiar nos

Estados Unidos, a dizer “que lhe espetaram uma faca nas costas.” Os EUA, a

Inglaterra e Austrália estabeleceram mais uma organização militar, anunciada em

15 de Setembro de 2021. A França perdeu um negócio chorudo de venda de

submarinos. Esqueceram-se que tinham feito o mesmo com a Rússia quando

rescindiram um contrato de fornecimento de dois porta-helicópteros.

Vamos continuar a acompanhar a

situação no mundo como faz o Guterres.

NO CORRER DOS DIAS

Chegaram os ventos frios, pela tarde, de mansinho. Brincam pelas ruas, intrometem-se pelos parques e jardins, abanam os ramos e arrancam as folhas que até há pouco brilhavam de verde, viçosas, rodeadas de cores. Agora despedem-se umas das outras conforme vão encolhendo entre amarelos e castanhos. Por fim, desprendem-se e deixam-se ir entre as manchas do vento. É o tempo da transição entre a alegria do Verão e a tristeza rude do Inverno. Na natureza como na humanidade é o adormecimento de uma época de sonhos felizes, de viagens, de repousos, enquanto se aguarda pelos ventos fortes e áridos soprados com energia, das chuvas intensas, caudalosas, devastadoras. Assim caminha também o ser humano e a humanidade. A vida humana sempre evolui em crescendo, desde a infância curiosa à primavera da adolescência em que acreditamos na imortalidade de um tempo sem limites. O ritmo trepidante do Verão vivêmo-lo na euforia de adultos até que o Outono se vai introduzindo na memória, nos gestos, nos pensamentos, abarcando tudo de melancolia, de recordações do tempo vivido e em que tudo se assemelha à natureza, abanando ramos e soltando folhas que se perdem no correr dos dias e as reflexões enchem-se de lugares e outonos noutros territórios e épocas. Na fluidez dos dias, chegam essas lembranças de outrora e no Outono as imagens que vemos falam-nos de primaveras, de alvoreceres de luz, radiando sorrisos, esperanças e futuro, mas quando deixamos os olhos perdidos na longitude da terra, percebemos que as imagens são de longos outonos. Os cadáveres voltaram a ser pendurados em exposição em Herat, a pérola de Khorasan, qual ironia das palavras que dizem que khorasan significa de onde vem o sol, mas na verdade nestas semanas a nossa grande estrela está no ocaso tombando na cidade onde reina a magnífica grande mesquita. O império fugiu em confusão apressada das montanhas pedregosas e estéreis por onde cavalgou Alexandre. É a segunda fuga em meio século. Roma demorou cem anos a sucumbir à sua própria implosão. O novo império talvez demore menos que os tempos são mais apressados. Roma ainda deixou ruínas da sua grandeza, mas o império que nos vergasta deixa-nos apenas pilhas de cadáveres, por todos os lugares onde passam as suas hordas armadas. Nesta debandada, matou até ao último dia. Abandonada às mãos dos bárbaros esfarrapados a mesquita azul, com os seus azulejos rendilhados e as suas cúpulas luminosas, de Mazar i Sharif, o túmulo do magnífico, parece sucumbir na mágoa da época que vive. Por todo o lado reina um grande período outonal. Grávidos os rios transbordam a Norte da Europa e reclamam leitos roubados. Chamas devoradoras explodem em sobressaltos incandescentes nas margens mediterrânicas e escorrem em rios de fogo nas ilhas atlânticas. Ardem as florestas siberianas, derretem-se gelos eternos e no Alasca canadiano as temperaturas brilham em números assustadores. As sementes morrem na terra e as colheitas que poderiam amenizar as fomes, falecem em partos prematuros. A avidez e a ganância, de uma minoria obscena, cultivadas e alimentadas pelas armadas do império, mergulham a humanidade num Outono sombrio e atemorizador. Acabou-se o nosso tempo, dizem-nos os que estudam os movimentos que nos cercam. Vivemos um Outono apressado, sem melancolia, mas com muita e pesada amargura enquanto o saque da minoria prossegue como se um Inverno medonho e telúrico não nos estivesse a bater à porta. Um ser invisível invadiu-nos a vida e acossados, escondemo-nos, tapamo-nos. Disfarçados de clandestinos, afastamo-nos de tudo. O medo paira sobre a vida. Quando percorremos as ruas nestes dias tristes e sem destino, sentimos a angústia do que deixamos, do que perdemos e já não há “homens que morriam por qualquer coisa que amavam”. Já não é apenas mais um Outono, mas antes a humanidade a caminhar sem rede sobre o último dos Outonos, em viagem para um Inverno que ninguém conhece. A vida humana numa tempestade oceânica, sem bússola e sem rumo.

GERTRUD

NOTAS POLÍTICAS PARA A "RENTRÉE"

Mário Martins

Os regimes ditatoriais ou

autoritários vêm levando a cabo, nos últimos tempos, uma ofensiva ideológica, à

boleia da pandemia e das graves comoções políticas estado-unidenses, propagandeando

uma suposta maior eficácia do que a da “serôdia” democracia representativa. É

admissível que regimes de poder concentrado sejam mais eficazes em situações de

emergência, embora, em sentido contrário, meio mundo desconfie da prontidão da

resposta chinesa ao aparecimento do novo vírus e da abertura do regime à

investigação da sua origem, e, por outro lado, se verifique nos regimes

democráticos a tomada de medidas de emergência de duvidosa cobertura legal ou

constitucional. Em todo o caso, uma alegada superior eficácia em situações extraordinárias,

embora teoricamente possível, visa justificar uma permanente concentração do

poder, não sufragada pelo voto popular em condições de liberdade.

Com efeito, enquanto a democracia

representativa é legitimada pelo voto popular em liberdade, a ditadura precisa

de recorrer a grandes ideias, como a de nação ou a do fim da exploração do

homem pelo homem, para “legitimar” o poder de um pequeno grupo sobre a

população. Aceitar, em situação normal, o poder, por tempo indeterminado, de

uma escassa minoria de pessoas sobre todas as demais, é, na prática,

equivalente à aceitação, no passado, da “origem divina” do poder real absoluto,

ou, no presente, do governo pela lei islâmica.

Entre a democracia e a ditadura, tipificadas

por países como o Reino Unido e a China, existe uma espécie de regime equívoco,

a que se vem chamando autoritário, como é o caso da Rússia, em que há partidos

políticos e eleições, mas em que a liberdade e a independência judicial são, no

mínimo, “musculadas” (volta e meia os opositores de Putin são presos), e

as emendas constitucionais visam a conservação do poder. Donde, o primeiro

requisito para um regime ser considerado democrático é o da liberdade e não o

da realização periódica de eleições. Sem liberdade estas tornam-se uma farsa,

como era, aliás, o caso de Portugal no tempo do Estado Novo.

Portugal é uma democracia

representativa. Há liberdade, partidos políticos, eleições periódicas,

limitação de mandatos, independência judicial. Tudo isso salvaguardando, é

claro, a distância, maior ou menor, entre os princípios formais e as realidades

factuais, cá como em toda a parte, ditaduras incluídas. No entanto, há já

muitos anos que estão diagnosticados alguns males dessa representação. Um deles,

e não certamente o menor, reside no desmesurado papel dos partidos políticos,

muito evidente nas eleições legislativas. Formalmente, o povo elege os

deputados, mas realmente, o que lhe é dado a escolher, no boletim de voto, são

os partidos políticos, cujos chefes escolheram ou validaram as respectivas

listas de deputados, e a quem estes, de facto, devem obediência. Os eleitores

não têm qualquer possibilidade de vetar este ou aquele candidato a deputado ou,

sequer, de alterar a ordem em que são apresentados.

Outra deficiência é a falta de um

adequado controlo democrático dos grupos económico-financeiros que, em

Portugal, como se sabe, estão tradicionalmente muito encostados ao Estado. De

facto, as eleições circunscrevem-se aos órgãos do Estado: Presidente da

República, Assembleia da República e Autarquias Locais, não interferindo na

constituição do Governo e dos Tribunais e, muito menos, na administração das

empresas, que corporizam a liberdade económica, a qual, ideologicamente, faz

parte, hoje, dos requisitos para o reconhecimento de uma democracia

representativa. Quando, como no caso português, os órgãos do Estado,

legitimados pelo povo, não exercem, por incúria, complacência, ou má-fé, o seu

papel regulamentador e fiscalizador da área económico-financeira, ficam

reunidas as condições para o surgimento dos “donos disto tudo”. Nas ditaduras, a

realidade oscila entre uma economia estatizada e uma economia de mercado, passando

pela particularidade chinesa de uma economia mista, sob a direcção, em todos os

casos, dos respectivos partidos dirigentes.

Em Portugal e, certamente, em

maior ou menor grau, lá fora, há um “eles”, os políticos e, em geral, os que

mandam, e um “nós”, o povo. Subjacente a esta diferenciação, tão alimentada

pelo ditador Salazar: "Se soubesses o que custa mandar, preferias

obedecer toda a vida", está a ideia de que “eles” estão no poder para dele

tirarem proveito, e que “nós”, somos um “poço de virtude”. Sem perder de vista

a especial responsabilidade das chamadas elites na condução dos negócios do

país, a realidade é que o nosso comportamento cívico deixa muito a desejar,

seja no capítulo do respeito pelo outro, seja na defesa do bem público.

Não se devem, pois, esperar grandes

progressos na superação destas “entorses” democráticas, para não falar dos

abusivos regimes ditatoriais ou autoritários que só acabam por apodrecimento ou

pelo cano da espingarda. Não há sinais de que os partidos queiram abrir mão do

seu poder sobre os deputados. A costumada ligação informal ao Estado Português

dos grupos económico-financeiros, deverá manter-se apesar dos sobressaltos

judiciais do momento. A nível internacional, a grave crise financeira ocidental

de 2008/2009, que tanto sangrou os erários públicos, não conduziu à abolição dos

paraísos fiscais. E a atitude “de condómino” (que entrega a gestão do

condomínio em que vive a uma administração profissional, para tratar da sua

“vidinha”) da maioria da população face à política, dando-lhe margem para

entoar “cantigas de escárnio e mal dizer”, está para durar.

01/09/21

NO CORRER DOS DIAS

Marques da Silva

Ontem

trouxe-te nacos do rio e das ruas, de paisagens que se viam ou adivinhavam.

Hoje trago-te o rio todo, que é como quem diz, todas as outras imagens que a

objectiva foi caçando ao longo da viagem. Nestes quatro dias, atraído pela

luminosidade, mesmo que ténue, do sol, desci até essas águas que correm para o

mar apertadas entre as margens. Caminhei por velhas ruas, pisei calçadas onde

pedras centenárias sempre viram esse rio passar, ou adivinharam-lhe o percurso,

dele terão ouvido falar noutros casos. Essas pedras, que a tanta vida já

assistiram, quantos dramas viveram, de quantas vivências souberam, quantos

amores esconderam, entre uma esquina e um recanto, entre a folhagem de um

arbusto ou a majestade de uma árvore. Em certos dias, os homens esfregam-lhes a

face, dão-lhe polimento para melhor parecerem, deixam-nas lavadas, mas

continuam a ver o quotidiano passar e a anotar na sua memória quantos sonhos

desfeitos, quantos desejos alcançados. A cidade já não vive tanto por ali, como

em tempos passados, vai mais de visita, mais em sossego, em deleite

contemplativo, escutando e tentando adivinhar os segredos do tempo. Assim fui

também, interrogando uma pedra, dialogando com paredes antigas, espreitando o

rio por entre as nesgas das casas que se erguem colina acima. Era o prazer de

uma solidão acompanhada, no pensamento e na memória, dos presentes, dos que se

viam, dos que sabemos próximos, dos amigos, dos que amamos, e na imaginação do

desejo, dialogando sobre mundos que se constroem e nos ajudam a empurrar a

dificuldade do presente. Há um momento que abraçamos o tempo, a paisagem, o

rio, os sonhos e deixamo-nos arrastar pelo encanto do que não temos mas a

memória alimenta. Subia em esforço, mas o que os olhos traziam compensava a fadiga.

Hoje há um vento que abana as árvores como por vezes nos abana a vontade e nos

enregela a alma. Hoje, a paisagem terá a tristeza do Inverno, não que tenha de

ser melancólica, mas será coberta de tons de cinza, faltará a cor, as cores, os

tons que dão alegria infinita às coisas e às pessoas. Amanhã, voo, irei pelos

céus na satisfação de desejos platónicos. Cobrirei a memória com um manto de

rainha e deixarei que o pensamento se solte à desfilada pelos céus. Por

instantes serei eu próprio, sem destino, sem rumo, apenas voando, planando

sobre tudo e sobre todos. Pássaro de asas largas, alimentarei os sonhos que

acumulo na arca que transporto no sótão da vida. Há momentos em que o mundo é

meu, não no sentido da posse, mas de estar nele, fazer parte dele, alcançá-lo

com a plenitude de tudo o que oferece e cada um de nós saberá merecer. Depois,

esta ave onde vou perde fôlego, baixa em voo rasante e deixa-me de novo onde

nunca deixei de estar. Quando o sol voltar hei-de regressar ao rio, às calçadas

do tempo.